リーディングと読みの速さ測定

|

Talkies トーキーズに組み込んだTEDなどの動画を使って、リーディングをしてみよう。

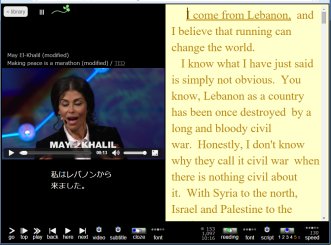

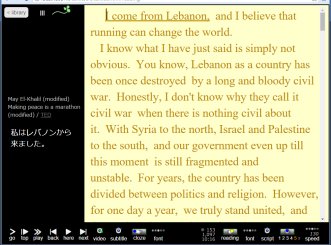

トーキーズで読みの速さを計測中の様子

キーを操作しながら1フレーズずつ

表示させて読み進める、

チャンク・リーディング。

TED-Talks を Talkies トーキーズでリーディング

そこで ここでは TED-Talks で公開されている動画を対象にして 説明する。

|

| もくじ |

- はじめに

- チャンク・リーディング

- 内声にも 英語のリズムが欲しい

- 読みの速さを測定する

- おわりに

|

|

|

TED-Talksに字幕付きで公開されている動画から好きなのを選んでリーディングに使える。⇒詳しくはこちらから

ここでは 手間を省いて、トーキーズにアクセスしたときにあらかじめ開いている作品を使う。

|

|

- 画面右下にあるリーディングボタン

をクリック。 をクリック。

- すると 字幕表示形式が、リスト表示から 文表示に変わる。

- そこで、文の表示幅や文字サイズを調整して 読みやすくする。

- ここでは、もう一度リーディングボタン

の右半分をクリックして幅を広げ、動画を隠す。 の右半分をクリックして幅を広げ、動画を隠す。

- 下向き矢印キー ↓を押しながら読み進める。

- 読み終わったら リーディングボタン

の左半分を2度クリックして元の表示にもどす。 の左半分を2度クリックして元の表示にもどす。

ヒトがしゃべるとき、ひと呼吸ごとに音声を出すので、必然的にポーズ(無音区間)が入り込む。こうしたひと息の音声連続を「呼気段落 Breath Group」と呼ぶ(服部 1950)。

この呼気段落には、平均2〜3秒という分布特性がある(湯舟・田淵 2013)ことが知られていて、ワーキングメモリの短期記憶保持時間の時間特性(Baddelay 1986; Card et al. 1983)とほぼ一致する。

こうした音声の区切れが 意味理解に大きくかかわっていると考えられている。

チャンク・リーディングは このような音声言語の特徴を活用した学習法(湯舟・神田・田淵 2007, 2009)だとされる。

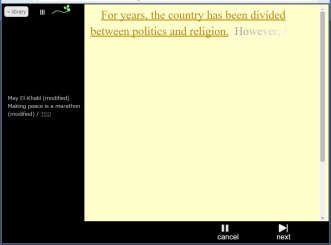

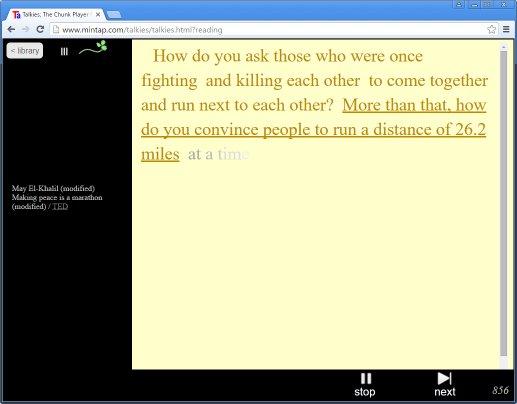

チャンク・リーディングとは、アンダーライン部分が呼気段落に相当するように読みのリズムを刻む工夫である。

【参考文献】

- Baddeley, A. D. (1986). Working Memory. Oxford: Oxford University Press.

- Card, S. K., & Moran, T. P., & Newell, A., (1983). The psychology of human-computer interaction. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

- 服部四郎 (1950). 音声学 岩波書店.

- 田淵龍二・湯舟英一 (2011). 「2±1秒の制約--音声データベースに基づくBreath Group解析」,外国語教育メディア学会(LET)第51回全国研究大会発表要綱,pp.124-125.

- 湯舟英一・田淵龍二 (2013). 「映画音声コーパスを利用した Breath Group 長の分析」. Language Education & Technology, 50, 23-41.

- 湯舟英一・神田延明・田淵龍二 (2009). 「CALL によるチャンク提示法を用いた英文速読訓練の学習効果」. Language Education & Technology, 46, 247-262.

- 湯舟英一・神田延明・田淵龍二 (2007). 「CALL 教材における英文チャンク提示法の違いが読解効率に与える効果」. Language Education & Technology, 44, 215-229.

|

|

せっかくのリーディングでも、頭の中で鳴っている音(内声)が日本語英語ではもったいない。日本語英語より、英語そのものの方が早口(内声で早口とは変だが・・・)になれる。モーラ言語の日本語の延長にある日本語英語は、ストレス言語の英語よりも音節数が増える傾向にあるからだ。内声を 英語の音声に切り替えられれば それだけで 速く読める。だから、リーディングしながら 内声も鍛えたいものだ。

そこで お勧めなのが トーキーズを使った「内声訓練」だ。トーキーズには 音声がついているので、それを有効活用する。

リーディング(黙読)しているときに、「この単語の発音は?」とか「ここの部分は どんなリズムや抑揚だろう?」と疑問に思うことがあるはずだ。そんな時に すかさず模範解答を得られれば これほどうれしいことはない。脳は 喜んで吸収してくれるはず。

- 対象のフレーズがアンダーラインにあるときに

- エンターキーを押す。

これだけの操作で、黙読中の音声を 聞くことができる。しかもその音声は 辞書の中の音声と違って、その文脈の中で こうでなくてはならないという抑揚や強弱になっている。

音声から強勢(ストレス)の位置が分かるだけでも、意味理解に役立つはずだ。なぜなら、話し手が強く言う語に 文意が集約されるからだ。

トーキーズを使った「内声矯正法」はこちらに詳しい

|

|

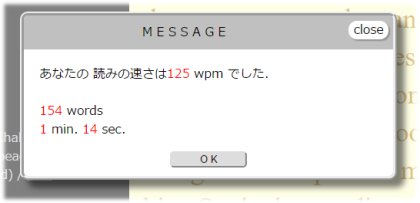

黙読が終わると同時に 読みの速さを 確認できる

黙読読解においては、2種類の読み方があるようだ。

ひとつは、

- 試験の時のように

- 一定時間内に 要求された理解を得る読み方

いまひとつは、

- 詩歌鑑賞のように

- 時間をかけてでも 意味を内在化する読み方

ここでは 試験の時のような読み方に焦点をあてたい。学習や仕事などは この読み方が要求されるからだ。

ところで、一般に、読みの速さと理解度は相反することが知られている。

- じっくり時間をかければ 理解度も上がるが

- 時間に追われて読み進めると 意味不明のまま とにかく字面を追うだけになることもある。

そこで、「速く読めるようにれば 理解度も上がる」と考えられる。

理由を簡単だ。読みの速さが2倍になれば、それまで1回しか読めなかった文を、同じ時間内に2度読めるからだ。

速く読めるようになるためには 自分の読みの速さを知ることから始めよう。

- リーディングボタン

の右側を さらにクリック。 の右側を さらにクリック。

- リーディングボタンが

の状態なら右側を3度続けてクリック。 の状態なら右側を3度続けてクリック。

- 確認窓がひらく。

- リーディングの予測時間を確認して 「速度計測」ボタンをクリック。

- 時間がないときは、文章を短くする手順に従う。

- 日常訓練には1〜3分程度をお勧めする。

- 下段ツールバーの真ん中あたりに テキスト情報があるので、単語数を100〜400ほどにすると手頃な時間となる。

-

数字は上から順に フレーズ数、単語数、音声時間

-

- この例では 156単語を1分ちょっとでしゃべっている。

- 話速はwpm にして 約150程度とわかる。

- 自分の読みの速さが 例えば 120wpm くらいだとわかっていれば、この156単語の文章を1分半ほどで読めると 予測がたつ。

- テキストが表示されると同時に、計測が始まる。

- 右下の ネクストボタン「next」のクリックか、下向き矢印キー「↓」あるいは「N」「Enter」「+」「2」キーのどれかの押下でフレーズを進めながら 読み進める。

- 左手で操作するときは「N」キーが、右手の時は「↓」キーが使いやすい。

- 最後まで読み終えると、結果が表示される。

5分ほどでよいから 毎日記録をつけてみよう。

毎日300単語と決めて 続けるとよい。

1〜2週間もしないうちに 速くなった自分を 発見できるだろう。

Good luck and...

Have a nice life!

|

|

読み速度を計測するアプリは トーキーズに限らない。

では、トーキーズで計測するメリットはどこにあるだろうか?

- 計測語数を簡単に決められる。

- 語数を確認しつつ 簡単に 練習する範囲を調整できる。

- 毎日決まった語数で練習するのは 励みになる。

- 音声つきのリーディングで、内声を強化できる。

- 私(田淵)も我流で読んできたひとり(旧人類)なのでよくわかるけど、模範音声の補助付きで黙読をするようになって、英語の発音とリズムになじめてきて、その分だけ 速さを実感できるようになった。

- チャンク・リーディングなので、意味の単位を一気につかむ訓練にもなる。

- チャンク・リーディングを繰り返していると、紙のテキストにはないアンダーラインを 自然にイメージして テンポがよくなる。

- 文章が続くとき、次のチャンクの出だしが 薄く表示されている。

- 文意をつかむ流れが 途切れないので、紙のテキストを読む状態に近くなる。

次チャンクの出だしが うっすら見える

- 読みの速さと正確さを同時に測る方法を 考案中。

- 要求される理解度を得ながら 速く読む訓練が大切。

- 相反する「速さと正確さ」のバランスを取れるようにする簡便な方法を 目指している。

- 自分で選んだ任意のテキストでも 測れるようにする。

- TED-Talks のように動画や音声があるのは魅力だけれど、もっと自由にテキストを選べるようにしたいという 要望も強い。

- たとえば、学校の教科書や、ウェブにあるニュース原稿などをコピペして、トーキーズに流し込んで 計測できるようなイメージ。

- 計測結果を 学習履歴として 活用できるシステムを企画中。

- クラスの達成度確認テストとして 読みの速さを計測した場合、どうしても ネットによる回収・保存・集計・閲覧・評価の一貫システムが 欲しくなるかもしれない。

- できるだけ 簡明で 軽くて、維持管理にコストがあまりかからないシステムを 企画中。

2016/01/21 田淵龍二

|

をクリック。

をクリック。

の右半分をクリックして幅を広げ、動画を隠す。

の右半分をクリックして幅を広げ、動画を隠す。

の左半分を2度クリックして元の表示にもどす。

の左半分を2度クリックして元の表示にもどす。